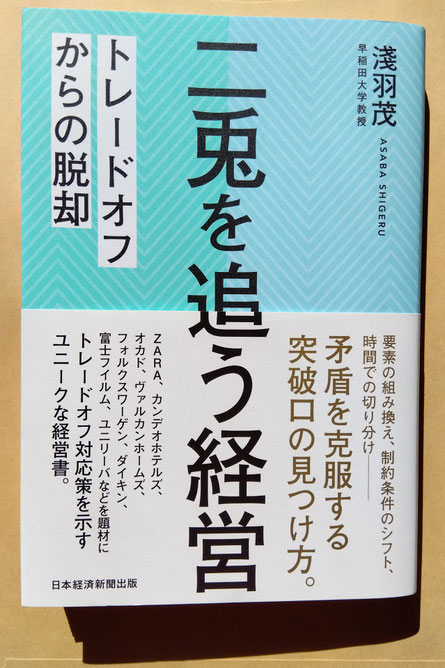

淺羽茂:二兎を追う経営――トレードオフからの脱却、日本経済新聞出版、2024年12月

二律背反するような経営目的を同時に追いかけてはならないというのは、経営実務の世界では昔から経験則とされてきました。

そこに、M・ポーターが『競争の戦略』で「スタック・イン・ザ・ミドル」として明示的、論理的に酷評して、僅かな可能性の息の根を止めたかに見えました。

そこに敢えて真っ向から切り込んで、「二兎を追うにはどうしたらよいか」を解明した経営書です。

著者は真面目な経営学者として、アカデミズムの世界で同業者たちから高い評価を確立しています。

どの分野でもそうなのですが、経営学者もピンキリであるなか、ミクロ経済分析や多変量解析を駆使して、還暦を過ぎてもなお新たなテーマで実証研究を進化させており、近著『ファミリー企業の戦略原理』など後世に語り継がれる斯界の必読研究書を出す姿勢とアウトプットの質量は、40歳過ぎで学術研究に早々と終止符を打ってその後は(肩書は大学教員のまま)経営評論家として長い余生を送る「元」学者も目につく中にあって、いつまでもアカデミズムの良心に則る姿は碩学の域に入っています。

その著者が自身初の「読み物」(本人による分類。研究書や教科書とは別のカテゴリーという位置づけらしい)を出しました。

語り口がなめらかで読みやすい本です。

たぶん、何度か筆が研究書のほうに行きかけて止めたという形跡が、前半の何カ所かで認められます。

数量分析に入りたいところ押し留まって、わかりやすく、読みやすく、親しみやすい文章で一般の読者を引き込みつつ、それでいて理論的にもキチンと構成されています。

これぞ、二兎を追う経営学者であり、実は本書は著者自身をモデルにしていたのかと、裏の意図がわかった読者はニヤニヤしながら読み進むことになります。

しかしその意図は、冒頭の第1章で早くも、そして見事に馬脚を現すことになります。

ユニクロ、ZARA、ミスミという経営学業界でおなじみの事例企業に、時節を反映して中国のシーインを加えて、あくまで平易に一般読者向けの文章をという意識が溢れていた直後に、「(二兎戦略は)換言すれば、トレードオフ(二項対立)をトレードオン(二項合一)にすることは可能かという問いについて議論していたといえる」(36頁)という恐ろしく重要な論考がいきなり提示されます

そして、我慢の限界とばかり専門文献の引用が始まり、学術論文化していきます。

この時点で、難しいと感じて本を閉じてしまう読者もいるかもしれません。

しかし、評者にはこの頃合がたまらなく心地よく感じました。

令和の新作を何曲か披露した昭和の大スターが、昭和時代のヒット曲を突如歌い始めれば聴衆はヤンヤの喝采で迎えるというあの光景です。

ひとたび平易呪縛が解けるや、以降は「読み物」ではなく学術研究書の色彩を躊躇なく纏っていきます。

「コストvs多品種」を生産・開発プロセスの革新(要するに組織論)で切る第5章などは、経営学の王道分野の1つである自動車生産を扱っていることもあって、先行研究を手堅く参照したあとには、回帰分析など詳細な計量データやグラフが登場して、手加減は微塵も施されません。

二兎戦略を有効にするための方策として、組織の分離、制約条件の発見、時間帯の逐次化の3つの要諦を導出したことは、「読み物」どころか、新たな知見の提示として刮目すべき成果といえるでしょう。

231~234頁で展開される生産関数を用いて「二兎戦略>一兎戦略」を導く考察は、著者らしい着眼点で興味深くわかりやすいところです。

話を収穫逓減の世界に持って行くところなど、ミクロ経済理論という伝家の宝刀を抜く絶妙の間合いに唸ります。

35年前の自身の修士論文を第7章補論3で改めて採り上げて現代的な考察を加えているのは、マーラーもブルックナーも晩年の交響曲では、それまでの自己の主要作品群からモチーフを抽出して統合しましたが、著者もその境地に達しているのかもしれません。

バーンズ&ストーカーのコンティンジェンシー理論、アバナシーの生産性のジレンマなどを統合して自らの長期存続モデルを措定しているのは、これら巨匠の系譜に連なる宣言とも受け取れます。

これまで、目を見張る業績を数多く、しかし淡々と発表してきた著者が自らをこのように位置づけたことに注目しつつ、知の愉悦を伴って読了することができました。